どーも半沢くんです。

今年もそろそろ終わりが近づいてきましたが、年初に立てた目標と計画って覚えてますか?

毎年、1月1日になると今年こそは〇〇を頑張るぞ!と意気込むものの、2月、3月と月日が経つと「そもそも自分が立てた目標って何だっけ?」となり、あれだけ意気込んでいたものの続かなくなることって結構あると思います。

来年こそは計画をしっかり立て、その計画通りに物事を進めていくことで、スキルアップしたい!と思ったので、今回メンタリストDaiGoさん著の「倒れない計画術」を読みました!

(2024/04/20 17:14:15時点 Amazon調べ-詳細)

DaiGoさんといえば、日本でトップのメンタリストであり、心理学の観点からどうしたら途中で挫折することなく計画通りに物事を立てられるかなど、計画に関するたくさんのYouTube動画をあげておられます。

これらの動画でも十分学ぶことができますが、本書の「倒れない計画術」ではDaiGoさんが培ってきた知識を総動員させて、計画に関することについて体系的かつ科学的に正しいやり方をまとめてくれているので、本書さえ読めば間違いなく計画を途中で挫折することなく達成することができるはずです。

- 来年こそは立てた計画を挫折せずに取り組みたい

- 休みの日に予定を詰め込みすぎてしまい、逆に疲れてしまう

- 上司から「効率化!」と迫られ、どうすればよいか悩んでいる

- これからブログやYouTubeなどの副業に挑戦したいが、続けられる自信がない

という人に最適です。

【実際に本書の知識を取り入れた人の例↓】

#デイトラ WEB制作中級編のガンチャート完成!

初級編もこれを作って毎日楽しく前進

Daigoの「倒れない計画術〜まずサボり、失敗、挫折を計画せよ!」の本を参考に、意図的にチートデイ(休息日)を入れて、実行可能な計画立案を今回も目指します。計画倒れな人はオススメ!https://t.co/I0PXYaruya pic.twitter.com/Y8k2QkY6T3— コージ@デイトラWEB制作&Shopifyコース (@kozy_webcreater) August 10, 2020

Contents

倒れない計画術の目次は?

「倒れない計画術」の目次は以下の通りです。

1章 計画にまつわる3つの誤解

2章 科学的に正しい計画へと導くたった一つの原則

3章 計画通りに進めるための7つのテクニック

4章 計画倒れを招く4つの落とし穴と対処法

5章 計画実行にまつわる悩み対策Q&A

6章 必ず目標達成できるパーフェクト・スケジュール

それでは要点をまとめていきましょう!

科学的に正しい事前準備・段取りとは?

まず、計画倒れを回避するために不可欠なものが、「段取り力」です。

「段取り力」とは言い換えると「自分にとって最も効率的な方法を探り、順序立てて準備し、実行する力」のことを指します。

科学的に正しい段取りの整え方を身に着けると、あなたが本当にやるべきことだけ集中できる状態が手に入ります。

段取りが下手なのは自分のだらしない性格が問題だと思っているかもしれませんが、実はやり方を学び、実践することで誰でも段取り上手になることができます。

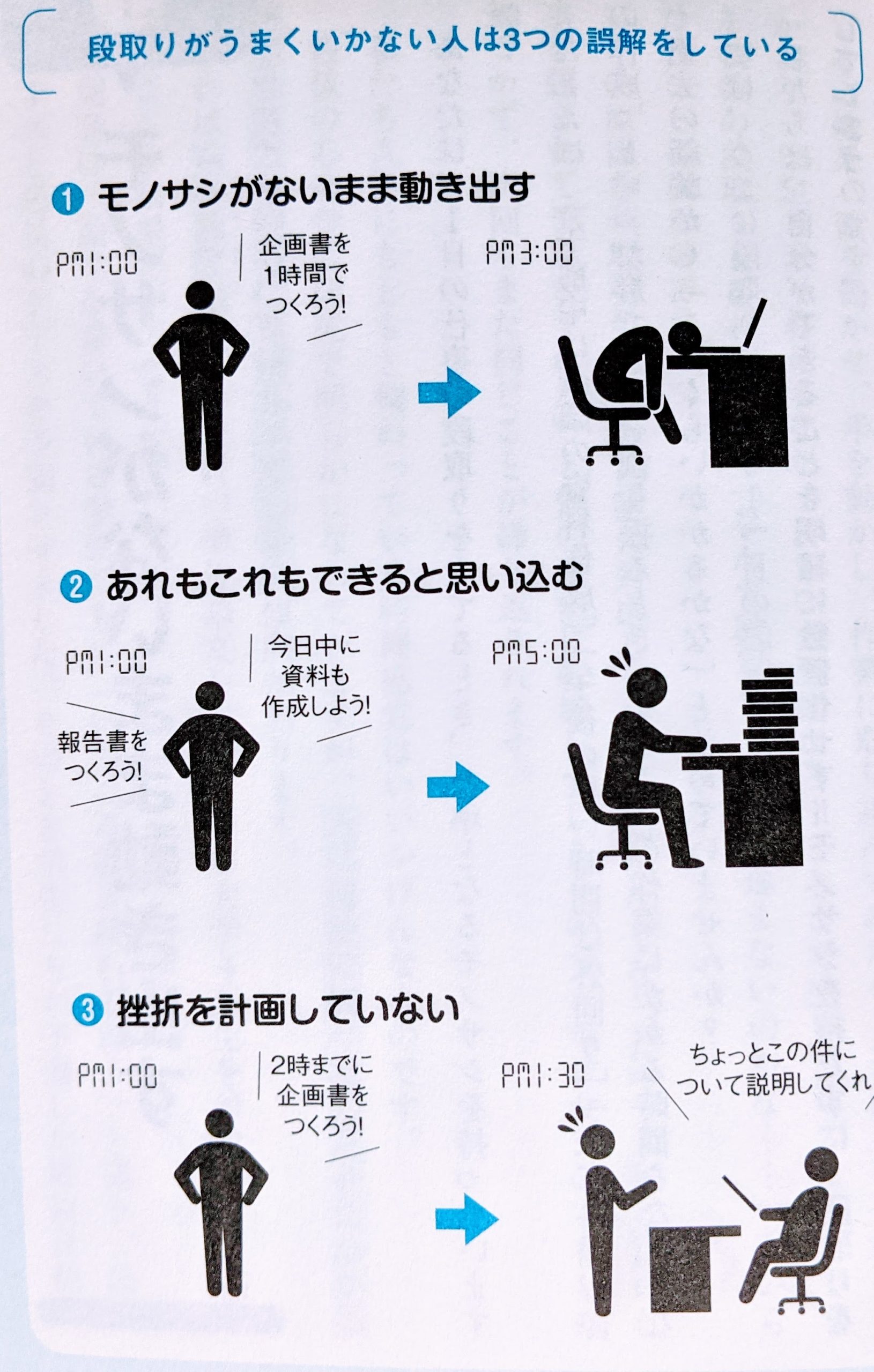

段取りが上手くいかない人は下図のような3つの誤解をしていることが影響しています。

【段取りがうまくいかない人の3つの誤解】

- モノサシがないまま動き出す

- あれもこれもできると思い込む

- 挫折を計画していない

それでは順に説明してきましょう!

モノサシがないまま動き出す

「1日の仕事の段取りを立てるとき、基準となるモノサシを持っていますか?」

こう聞かれるとドキッとしますよね。

私たちは自分ができることを明確に数値化せず=モノサシを持たずに段取りをしてしまうのですが、人は何かに取り組むときに時間や労力を軽めに見積もってしまう傾向があることが複数の心理学の研究で明らかになっています。

これは誰でも身に覚えがあると思います。

これを「計画錯誤」と呼ぶのですが、この罠から脱する方法が2つあります。

- どのくらいの時間でその作業を終えることができるか、自分をよく知る人に予測してもらう

- 自分がよく知る同僚が、同じ作業をした場合にどのくらいで終えられるか予測する

どちらもポイントは「客観性」を持つということです。

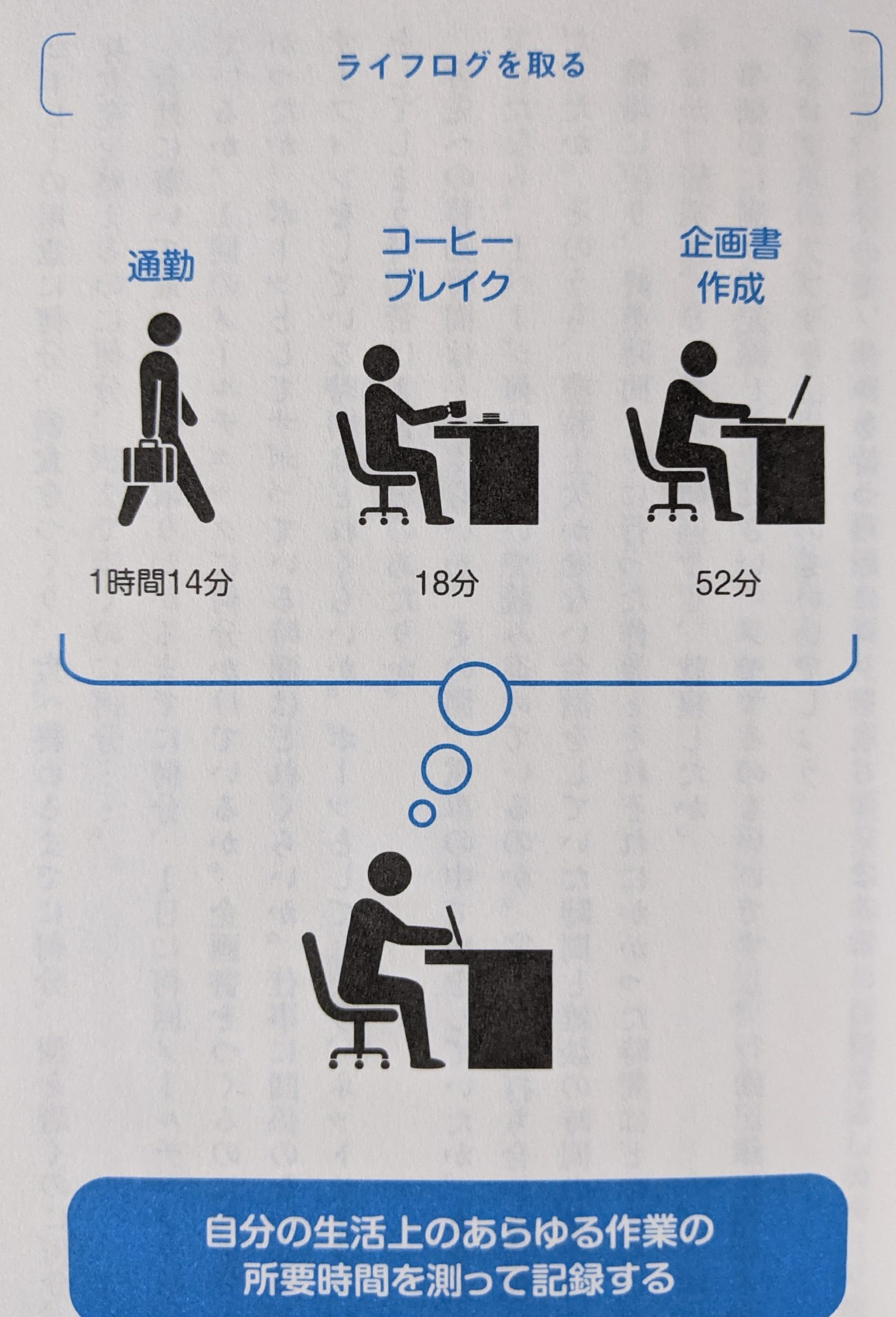

さらにいうなら、1つ1つの作業を分解してかかった時間、手間などを記録していくことで、それがあなたのモノサシになります。

作業をした時間だけでなく、サボった時間などもすべて記録していくことで自分の基準となる数値が分かり、きちんとした見通しのもとで段取りが立てることができるようになります。

作業をした時間だけでなく、サボった時間などもすべて記録していくことで自分の基準となる数値が分かり、きちんとした見通しのもとで段取りが立てることができるようになります。

あれもこれもできると思い込む

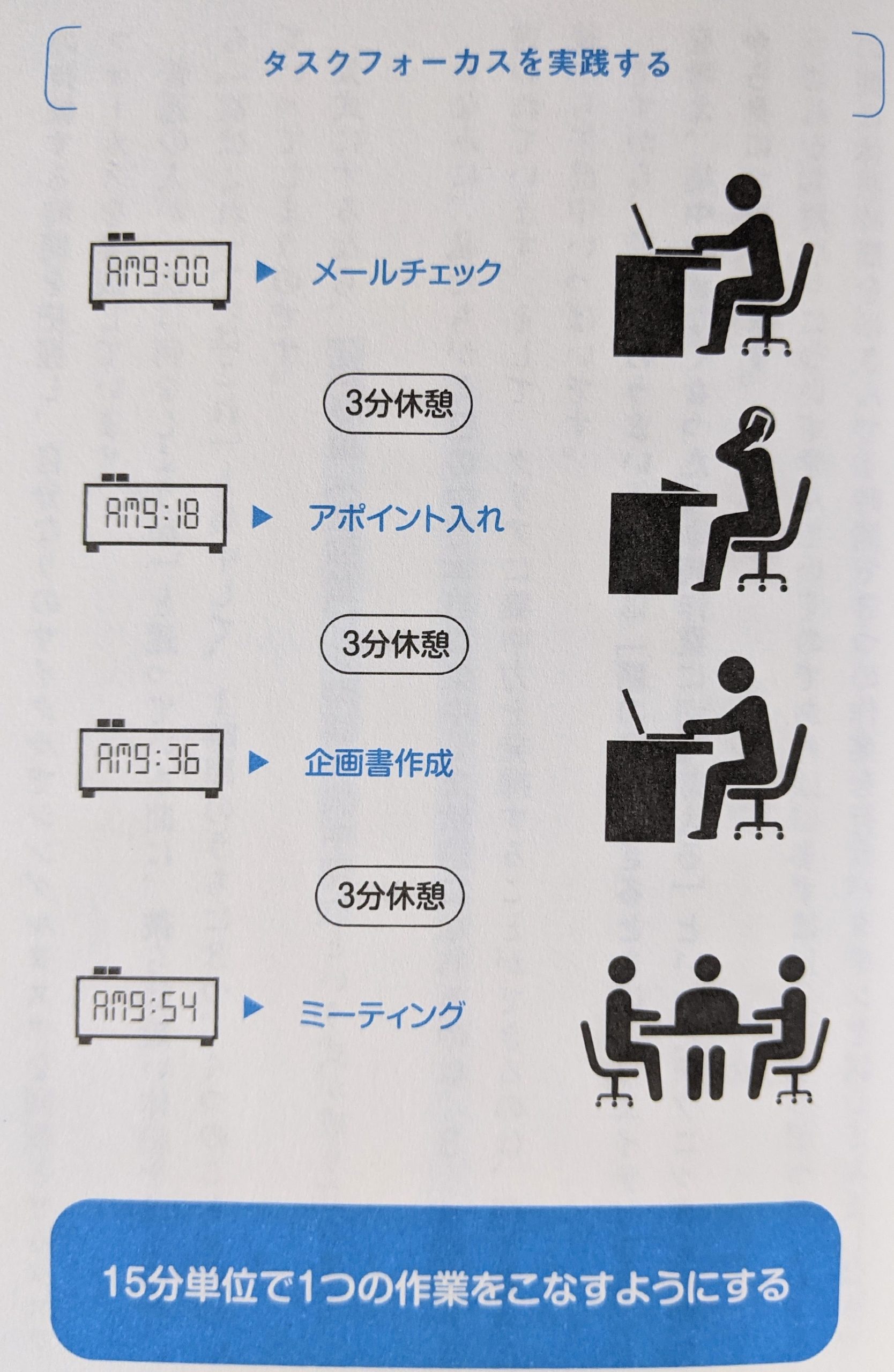

段取り上手とされる人のほとんどは、そうでない人から見るとあれもこれも同時に処理しているマルチタスカーに見えますが、段取り上手な人ほど「やるべき1つのタスクに対して、自分のモノサシで測った必要な時間を先に確保し、その時間内で終わらせるように集中する」という手法を用いています。

短時間の集中と休憩を交互にすることで、1つずつ集中して処理する段取りを立てられるから段取り上手であるといえます。

ある実験のデータでは、マルチタスクが作業効率を40%低下せさ、シングルタスクに比べ絵、作業時間が50%以上長くなり、作業ミスが50%増加するという指摘もあります。

このシングルタスクでものごとを処理する感覚を身に着けるための手法として、15分で1つの作業を片付ける「タスクフォーカス」を試してみましょう。

ポイントは自分の集中力を過信しないことです。

15分を区切りに休憩をはさみ、シングルタスクを繰り返していったほうが多くのことを成し遂げることができるはずです。

挫折を計画していない

私たちは自分の人生の段取りを立てるときはなぜか「失敗」を考慮しません。

なぜなら「確証バイアス」が備わっているからです。

確証バイアスとは「こうあってほしい結論」を定めたよき、それに合致する情報だけを集め、合致しない情報は無視する傾向のことをいいます。

確証バイアスが働くと人はこうあってほしい結論ありきの理由を集めて計画してしまうのでかなり現実的ではない計画を立ててしまうというわけです。

そこで、段取りを立てるときは先に「失敗する、挫折する、計画外のことが起きる」ということを計画に盛り込んでおくことが重要です。

科学的に正しい計画へと導く経った一つの原則

第1章では段取りの誤解という形で、段取りが上手な人と下手なひとを分ける3つのポイントについて述べられていましたが、この章では「段取りをつける前の事前準備」についてまとめられています。

「段取りの事前準備」とは、段取りをつける前に正しいゴール地点を設定し、どのようなルート(プロセス)でゴールを目指すかを指します。

立てた段取りを無駄にしないためのゴールの設定方法について解説していきます。

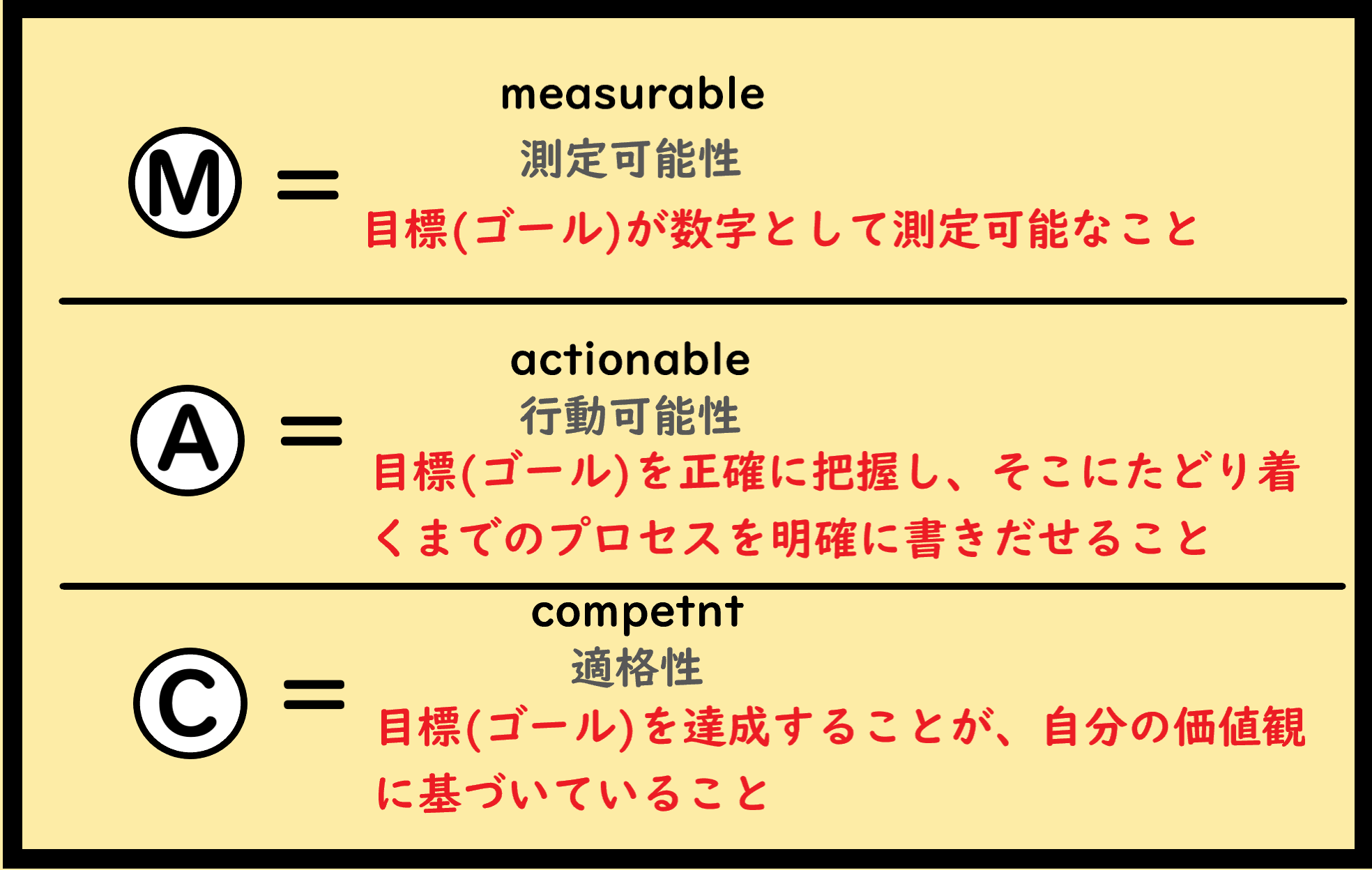

一番効果的なゴール設定方法「MACの原則」

「MACの原則」は現時点で最もエビデンスのある研究成果であり、最強の段取りのための段取り方法とDaiGoさんは言います。

使い方は簡単で、自分が何か目標を定め、段取りをつけようとするとき、この3つの視点から「取り組むべき目標が、本当に自分が取り組むべき目標かどうか」をこのMACの原則に照らし合わせていくというわけです。

具体例として、「今年の営業成績をあげて昇進したい」という目標であれば、

M=売上を前年比20%アップさせる

A=新たに、30社を顧客リストに加える

C=将来の独立に向けた自分のスキルアップにつながるからやる

という具合にやる感じです。

このMACの原則が優れているのは、数字を設定し、プロセスがきちんと進んでいる感覚があることで、物事は計画どおりに進みやすくなるという点です。

また数値化、プロセスの具体化と並行して、「本当にやるべきか」のふるいとなるコンピテント/適格性に照らし合わせることで判断が下しやすくなります。

三位一体で活用することで、MACの原則は最強の段取りのための段取り術になるはずです。

目標をサポートする5つの質問

「MACの原則」を使って目標を定めるにあたり、サポートテクニックとして役立つのが「疑問型セルフトーク」です。

人は、自分の考えに対してポジティブ思考で語りかけるよりも、疑問形をぶつけた方が事前の準備、段取りが上手くいきます。

- 「自分はできる!」を「自分は本当にできるのか?」に変換

- 「自分はできる!」を「なぜ自分はこれにしたいのか?」に変換

- 「自分はできる!」を「どのように自分はこれをするのか?」に変換

- 「自分はできる!」を「いつ自分はこれをするのか?」に変換

- 「自分はできる!」を「もっとうまくやるには?」に変換

初めて「MACの原則」を使うときは、この「疑問型セルフトーク」の5つの質問を自分にぶつけていくと、スムーズに「M」、「A」、「C」が明確になっていくので、積極的に使っていきましょう!

計画どおりに進めるための7つのテクニック

段取りの事前準備と段取りができたらいよいよ計画どおりに進めるための具体的な7つのテクニックについて解説していきます。

これらをうまく活用していくことで、今まで途中で挫折してしまった人でも根気よく計画どおりに続けていくことができるはずです。

その7つのテクニックは以下の通りです。

- 意思決定の原則「if-thenプランニング」

- 最悪を想定するコーピングイマジナリー

- 意志の力に頼らない「心理対比」+「プリコミットメント」

- 3つのCで達成イメージを高める

- 行動を細分化する、プロセスビジュアライゼーション

- 挫折を前もって計画するチートデイ

- プレッシャーを減らす後方プランニング

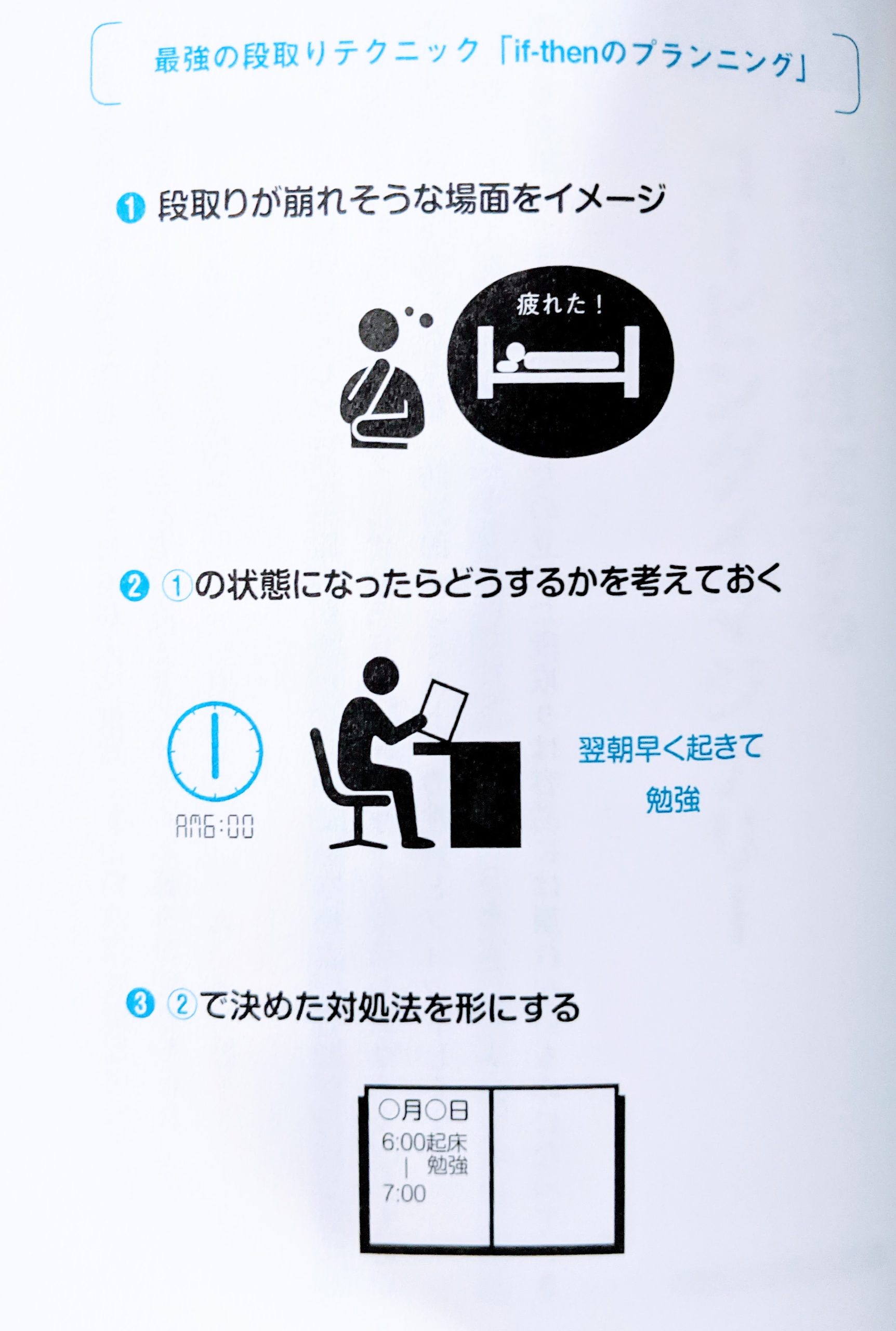

①意思決定の原則「if-thenプランニング」

「If‐thenプランニング」とはその名の通り「もし(if)Xが起きたら、行動Y(then)をする」と前もって決めておくことです。

例えば、英語を学習したい場合

- 段取りが崩れそうな場面をイメージ…残業で寝る前に勉強する時間がとれない、飲み会がある

- もし、「1」の状態になったらどうするか考えておく…次の日の朝必ず勉強

- 「2」で決めた対処法を「If‐thenプランニング」の形にする

という感じです。

達成したいゴールに対して必ずトリガーになる条件をつけることがポイントとなりますので、そこに注意して「If‐thenプランニング」を立てましょう!

このテクニックはDaiGoさんの著書「超習慣術」でも紹介されていますので、こちらも是非見てみてください。

②最悪を想定するコーピングイマジナリー

2つ目のテクニックは「コーピングイマジナリー」です。

これは不安を段取りに活かし成功率を高めるテクニックで、想定される最悪のケースを想像するものです。

最悪のケースを具体的に考え、その対策を数値化、プロセス化することで不安感をプラスに変えることができます。

③意志の力に頼らない「心理対比」+「プリコミットメント」

人間が意志の力で誘惑に抗える可能性は50%だといわれています。

そのため、段取りする際には、できる限り意志の力に頼ることを排除する必要があるのですが、その時に役立つのがこの「心理対比」と「プリコミットメント」を組み合わせた段取りのテクニックです。

「心理対比」とは「目標を設定した場合のメリット」と「目標の達成を阻むトラブル」を対比させるというものです。

具体的には4つのステップに分かれています。

- 今の自分の目標を達成したらどんなポジティブなことが起きるか紙に書き出す

- ステップ1で挙げたメリットの中から、自分にとって最もポジティブなものを1つ選ぶ

- ステップ1と同様に今度は「目標を達成するためにどんなトラブルが起きるか」を書き出す

- ステップ3であげたトラブルの中から、本当に起こりそうなものを1つ選ぶ

書き出して、想像するというシンプルな方法がなぜ効果的かというと「やる気」とは関係なく脳に「できるのではないか?」と思い込ませることができるからです。

脳は想像と現実の区別が苦手なので、目標を達成した状態を細かく思い描くことで実現可能だと錯覚してくれるのです。

最後にステップ5として、「プリコミットメント」つまり実際にトラブルが起きた時に、あらかじめ対策をとっておけばそのトラブルを回避できるわけです。

以上のように意志の力で乗り越えるのではなく、事前対策で乗り越えることで飛躍的に段取り通り物事を進めることができる可能性が高まるはずです!

④3つのCで達成イメージを高める

4つ目のテクニックは段取り・スケジューリングを細かくイメージする3つのCを満たすテクニックです。

幸せに関する研究によると、人の幸福度は自分の人生をどのくらい自分でコントロール

できているかに比例することが分かっています。

自分で決めて段取りした過ごし方ができると、人は幸せを感じるというわけです。

幸福度が増し、持続する休日の過ごし方は次の3つのCが大事だと指摘しています。

- チャレンジ…挑戦

- コントローラービリティ…自分の思い通りに過ごすという意味

- ケアフルプランニング…綿密な計画

ポイントは自分にとって新たなことに取り組むということです。

「今日という1日を自分でコントロール」という意識は持ち続けましょう!

⑤行動を細分化するプロセスビジュアライゼーション

ビジュアライゼーションは主にポジティブ系の心理学で使われる言葉で、ポジティブな結果を想像することで目標達成率が高まると解説されています。

想像すること、文章にしてプロセスを書き出すことが苦手な人は、自撮り動画でプロセスアライゼーションを行うことができます。

⑥挫折を前もって計画するチートデイ

「チートデイ」とは事前に「サボる日」を予定に組み込んでしまうというものです。

張りつめて頑張り続けて緊張の糸が切れてしまう前に、あらかじめ「この日はさぼる」と決めて置くことで、モチベーションが保たれ、挫折することなく物事が取り組めるというわけです。

チートデイの目安は2週間に1回のペースで、全体の活動量のうち15 %程度が良いということが実験で分かったそうです。

段取りのうち15%はチートデイに当てていいと考えるだけでも、気分が楽になるはずです。

⑦プレッシャーを減らす後方プランニング

これは、段取りを立てるとき、目標から現在にさかのぼって計画を練っていくと達成率があがるとう研究データに基づいたテクニックです。

人は、「現在バイアス」という偏ったものごとの見方が備わっていて、目先も出来事が重要に思い、大事なことを後回しにする傾向があります。

一方、「後方プランニング」は、「8月に本番を成功させるには・・・」とゴールから逆算して、タスクを振り割っていく方法です。

目標達成までのステップが複雑な場合ほど、後方プランニングを使うとモチベーションがあがり、プレッシャーも減っていくという実験結果もでているので、積極的に活用していきましょう!

(2024/04/20 17:14:15時点 Amazon調べ-詳細)

計画倒れを招く4つの落とし穴と対処法

この章は、今の計画の立て方に紛れ込んでいる「マズイ点」を洗い出し、より良い事前準備・段取り・スケジューリングを実践できるようになるための手法について紹介されています。

目標達成するための準備として以下のことをしていないでしょうか?

- 似たような目標を達成した人を参考にして計画を立てている

- 準備通りにいかなかったら恐ろしい事態になることを想定しておく

- ネガティブな思考を押さえつける

- 意志の力に頼っている

- 目標を達成すると人生が変わると想像してみる

これらはすべて効果のないテクニックです。

このような事前準備はせずに、第3章であげたようなテクニックを用いてスケジューリングしましょう。

まとめ

第5章では計画にまつわる悩み対策のQ&Aとして、個別に具体的な事例を挙げており第4章までに紹介したテクニックを生かしたその対処法が具体的に記載されていました。

また第6章では、必ず目標が達成できるパーフェクトスケジュールとして、営業マンや主婦、社長などあらゆる立場の人のスケジューリング例が紹介されています。

「より具体的な計画の立て方を学びたい!」という人には本書を一度読んでみることをおススメします!

また下のツイートはこの「倒れない計画術」を読んだ人の感想なのですが、

DaiGo氏の倒れない計画術と超習慣術の書籍はセットで読むべきですね🤔

長期目標と段取りを立てても習慣化を意識せず毎日意志の力に頼ってタスクを消化し続けるのは不可能に近い。

逆に習慣化のノウハウを学んでも目標がMACの原則に基づいてなければ、途中モチベーションを保てなくなる可能性が高い

— takuya (@takuya33527418) August 21, 2020

まさにtakuyaさんが言っているように「倒れない計画術」と「超習慣術」を合わせて読むとより効果的です。

計画どおり実行していくことためには「習慣化」が欠かせない要素となっていますので、是非こちらも一度覗いてみてください。

ほなまた!