どーも半沢くんです。

今回、私はメンタリストDaigGoさんの「超効率勉強法」を読みました。

DaiGoさんといえば、日本でトップのメンタリストであり、科学的な根拠に基づいたやってはいけない勉強法とやっていい勉強法関するたくさんのYouTube動画をあげておられます。

体系的に勉強法のことが知れる一番おススメ動画↓

体系的に勉強法のことが知れる一番おススメ動画↓

これらの動画でも十分学ぶことはできますが、本書の「超効率勉強法」では上記の動画でおすすめしている勉強法に関することはもちろん、膨大な論文や書籍の研究データに基づきDaiGoさん自身が実際に行っている勉強法をすべて集約させ、短期間かつ効率的に勉強するためのメソッドが詰まった本となっています。

・残業が多くなかなか勉強する時間が取れない社会人の方

・資格試験日まで残り少なく最短距離で勉強したいと思っている方

・自分の勉強法を確立させ、勉強の効果を最大化させたい方

・どんな勉強法があるか探している方

という人に最適です。

本書で紹介するメソッドを学べば、今まで挫折していたことも習慣化することが可能です。

【本書で取り上げられている効率の良い勉強法の一例を図解】

科学が証明した【効率のいい勉強法】@Mentalist_DaiGo さん × イフゼンルール化 を図解しました📚 pic.twitter.com/c68vwUc5BZ

— りほ|習慣術イフゼンの女神 (@riho_IfThen) January 23, 2021

またこの本は耳で聴くAmazonオーディブルにも提供されており、30日間無料で聞くことができ、無料期間終了後も一冊は無料で聞き続けることが可能です。

本を一度読んだ人でも、耳から聴くことで新たな発見があるかもしれません。

本書を何度も聞いて勉強法のメソッドを無意識に実行できるようになるまで、体に叩き込みましょう!

超効率勉強法の目次は?

「超効率勉強法」の目次は以下の通りです。

1章 やってはいけない! 7つの勉強法

2章 「超効率勉強法」の基本

3章 学習効果を激しく高める! 「勉強前」7つのテクニック

4章 記憶の残り方が変わる! 「勉強後」5つのテクニック

5章 上級者向け! 勉強の効果をさらに高める7つの学習習慣

6章 才能の差はこうして超えろ! 地頭を良くする科学的トレーニング

それでは要点をまとめていきましょう!

1章 やってはいけない!7つの勉強法とは?

本書では、まず世間一般で実践されている勉強法が実は科学的にみると効率が悪かったというところから始まります。

これから紹介する勉強法を実践する前に、まずはほとんどの人が陥っている悪い勉強法から抜け出す必要があると説明しているわけです。

この7つの勉強法はおそらく、誰もが学生時代やったことのある勉強法だと思います。

その効率が悪いと判定された勉強法は以下の7つです。

- ハイライトまたはアンダーライン

- 語呂合わせ

- テキストの要約

- テキストの再読

- 集中学習

- 自分の学習スタイルに合わせる

- 忘れる前に復習する

え!?

これ以外にどんな勉強法があるの?と思うぐらいベタな勉強法がズラッと並んでいます。

順になぜ、これらの勉強法が非効率なのかを簡単に説明していきます。

①ハイライトまたはアンダーライン

これのマズイ点は、人間の脳はハイライトを見ると、これが重要なポイントと自動的に判断するのですが、『ハイライトを引いただけで脳が満足してしまう』という部分です。

さらにハイライトには特定の情報にだけ意識を集中させるため、「使える知識」として身につかないというデメリットがあります。

まさに「木をみて森を見ず」の状態になるため、情報の全体像を掴みにくくなり記憶に残りにくくなるというわけです。

②語呂合わせ

語呂合わせは、記憶には残りやすいメリットがある一方、勉強法として「知識を活用可能な形で身に着ける観点からは、ほとんど役に立ちません」。

目の前の問題を単純に処理するだけでなく、なぜその問題が起こったのか、どんな現象と結びついているのかなど把握しておかないと、その問題の根本的な解決は望めないからです。

単なる暗記ゲームでは役立ちますが、知識を結びつけていかいないと関連性が分からず、全体像が把握することが難しくなります。

③テキストの要約

テキストの要約の問題点は、要約というもの自体は良いが、難易度が高いため非常に難しくエネルギーロスが起こるという点です。

要約を満たすには

- 情報の全体的な流れを理解する

- テキストの重要なところを掴む

- 要点を1つの短い情報に再構成する

の3つの複雑な処理が必要なので、要約はコツを掴まない限り成功率が低い勉強法とのことです。

④テキストの再読

再読は勉強時間に見合うだけの成果を得られません。

再読の勉強効率が悪いのは、勉強法として「受け身」だからです。

ただテキストを読むだけでは、ページだけは先に進むが内容が頭に入っていきません。

疑問を持って、「なぜそうなるのか」と考えながら読むことが重要です。

⑤集中学習

集中学習とは、数時間のまとまった時間を取って、一つの科目や単元だけを徹底して学ぶ勉強法のことです。

これのマズイ点は、集中して知識を詰め込んでも定着率は低く、1週間もすれば大半の情報を忘れ去ってしまう事実が多くのデータで明らかになっています。

使える知識を身に着けるためには、適度な休憩が必須。集中モードだけで勉強を続けては応用問題への対応力が身に付かないからです。

⑥自分の学習スタイルに合わせる

「学習スタイル」とは、個人の好みや持ち前の能力によって、勉強のやり方を変えていく方法のことです。

これはインディアナ大学で数百万人のデータ検証を行い、自分が好きなスタイルで勉強をしてみても、テストの成績は全く向上しなかったと報告しています。

本当に効く勉強法には、個人差がないとのことです。

⑦忘れる前に学習する

これは復習するタイミングのことで、忘れないうちに学習するのではなく、忘れたころに復習すべきだということです。

思い出す作業が脳に刺激を与え、記憶の定着に結びついていくので、学習のメカニズムをしっかり理解していく必要があるわけです。

2章 「超効率勉強法」の基本

この章が本書で最も重要な章となります。

なぜなら3章以下で様々な勉強法が紹介されますが、2章ではそれらの勉強法に共通している点や、効果的な勉強法の特徴を説明してくれているからです。

結論からいうと、DaiGoさんが真に効果が高いと考える勉強法の特徴は「アクティブラーニング」です。

これは文字通り、「受け身の姿勢ではなく進んで頭を使いながら学ぶ」ということです。

多くの実証データでも、アクティブラーニングが優れていると結論づけられています。

アクティブラーニング化する2つの方法

勉強をアクティブラーニング化するには下記の2つの手段を用いることになります。

- 想起

- 再言語化

1つ目の「想起」は簡単にいえば「思い出すこと」です。

人間の脳が最も活性化し、頭に情報を刻み込むのに最適な時期は思い出す作業をした直後です。

自分の勉強法を見直す際にも、「思い出す作業をどこかに組み込めないか?」を考えてみてください。

2つ目は、「再言語化」です。これを言い換えると「自分の言葉に置き換えること」です。

要するに、何かを丸暗記するのではなく、自分の言葉で置き換え理解することが重要です。

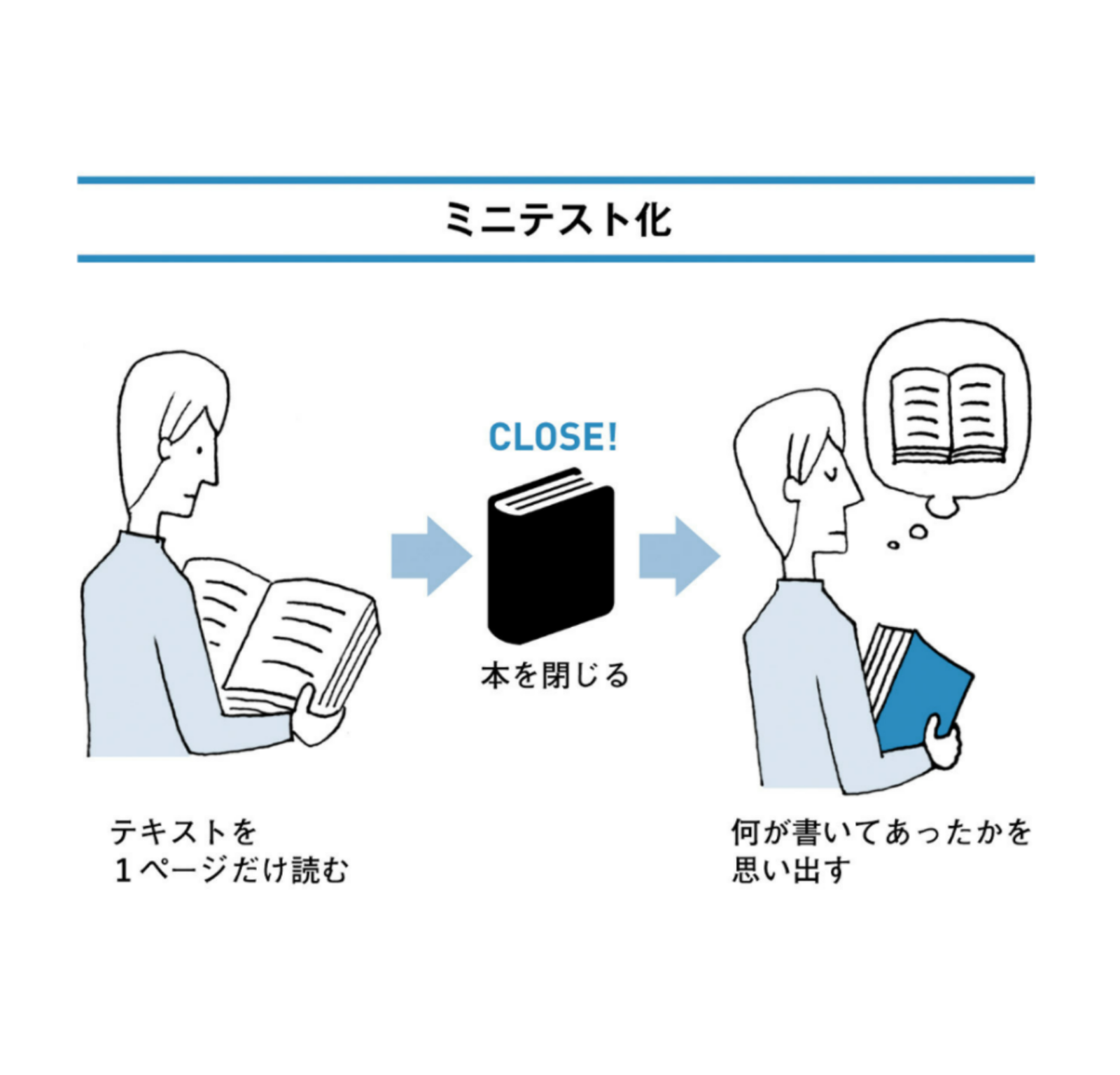

「想起」を使いこなす3つのテクニック

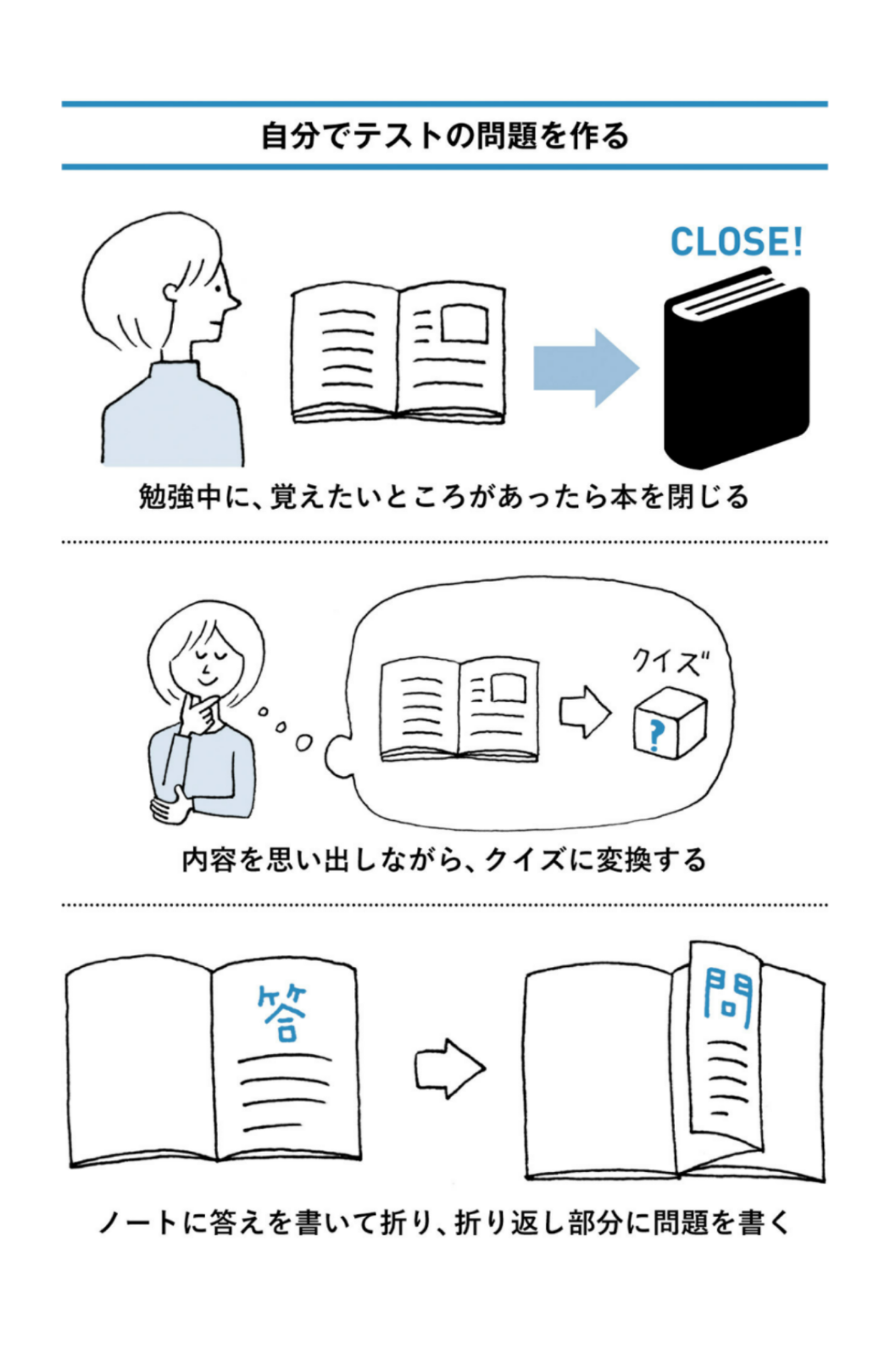

1.クイズ化

最初のテクニックは「クイズ化」です。

覚えたい情報をクイズにして、自分の記憶度をテストしてみる方法のことです。

このテクニックを使えば、テキストの再読と比較しておよそ50%~70%も記憶の定着率があがることが分かっています。

またテストも代表的なクイズ化の例で、テスト化を上手く活用すれば学習の成果を効率的に上げることができます。

DaiGoさんの場合、さらに応用化させマインドマップを使ったテストをつくり、相関性を意識しながら勉強しているそうです。

以上のように「想起のステップ」を学習に組み込んでいくことで、脳が刺激され、記憶が定着しやすくなります。

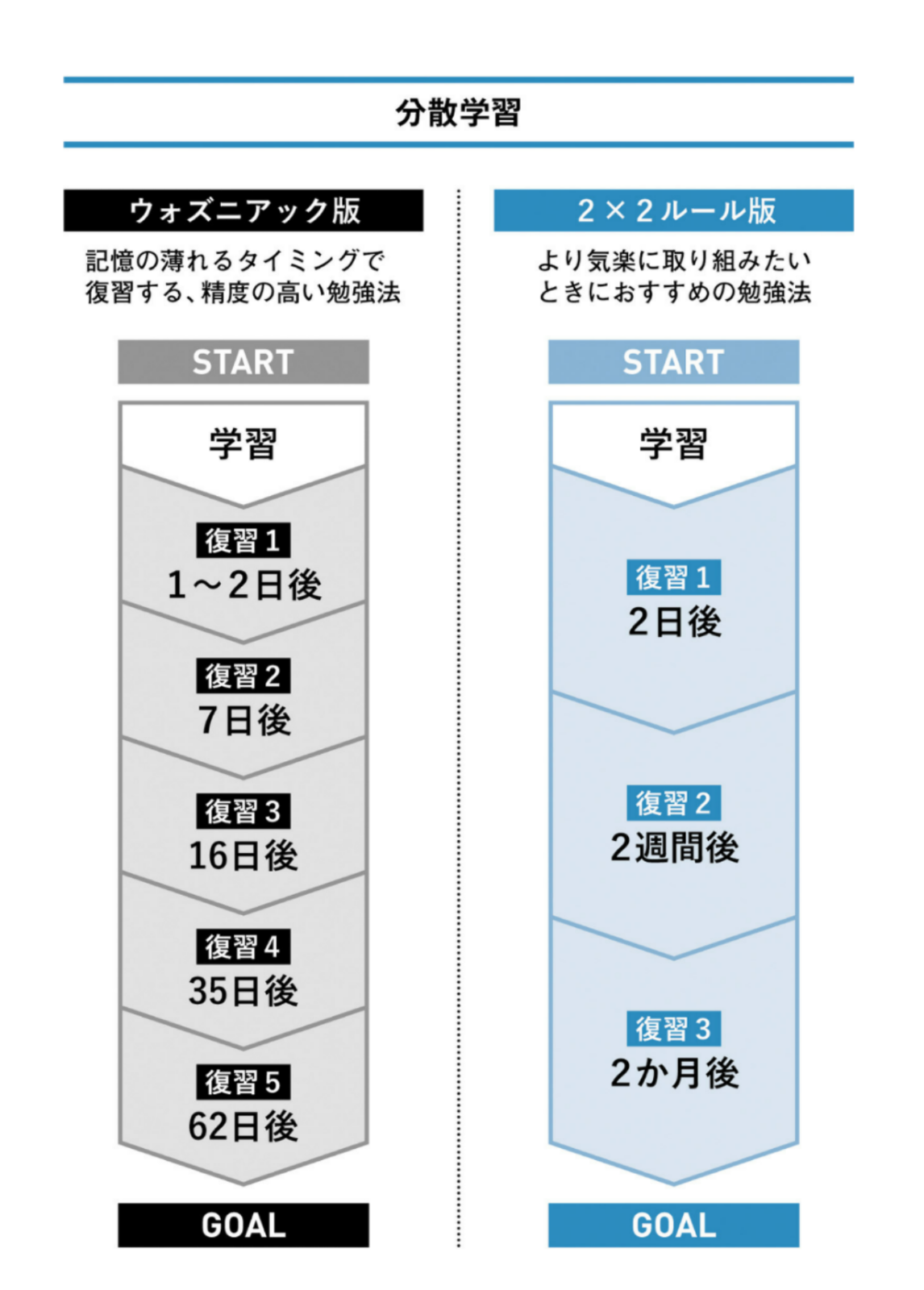

2.分散学習

分散学習とは、「復習の間隔を少しづつ伸ばすテクニック」のことです。

第1章で取り上げた「集中学習」とは異なり、特定のインターバルをつくりながら少しづつ脳に情報を送り込んでいきます。

現時点で、最もベストな復習のタイミングは以下の通りです。

これは時間の分散ですが、内容を分散させて学習効果を上げる「インターリービング」も効果があります。

受験勉強を例にすると、

- 集中学習→3時間まとめて「数学」の勉強をする

- インターリービング→最初の1時間は「数学」、次に「英語」、最後に「理科」

一つのセッションで複数の内容を学んだほうが上達しやすいのは、毎回新鮮な気持ちで取り組め、集中力が持続しやすいからです。

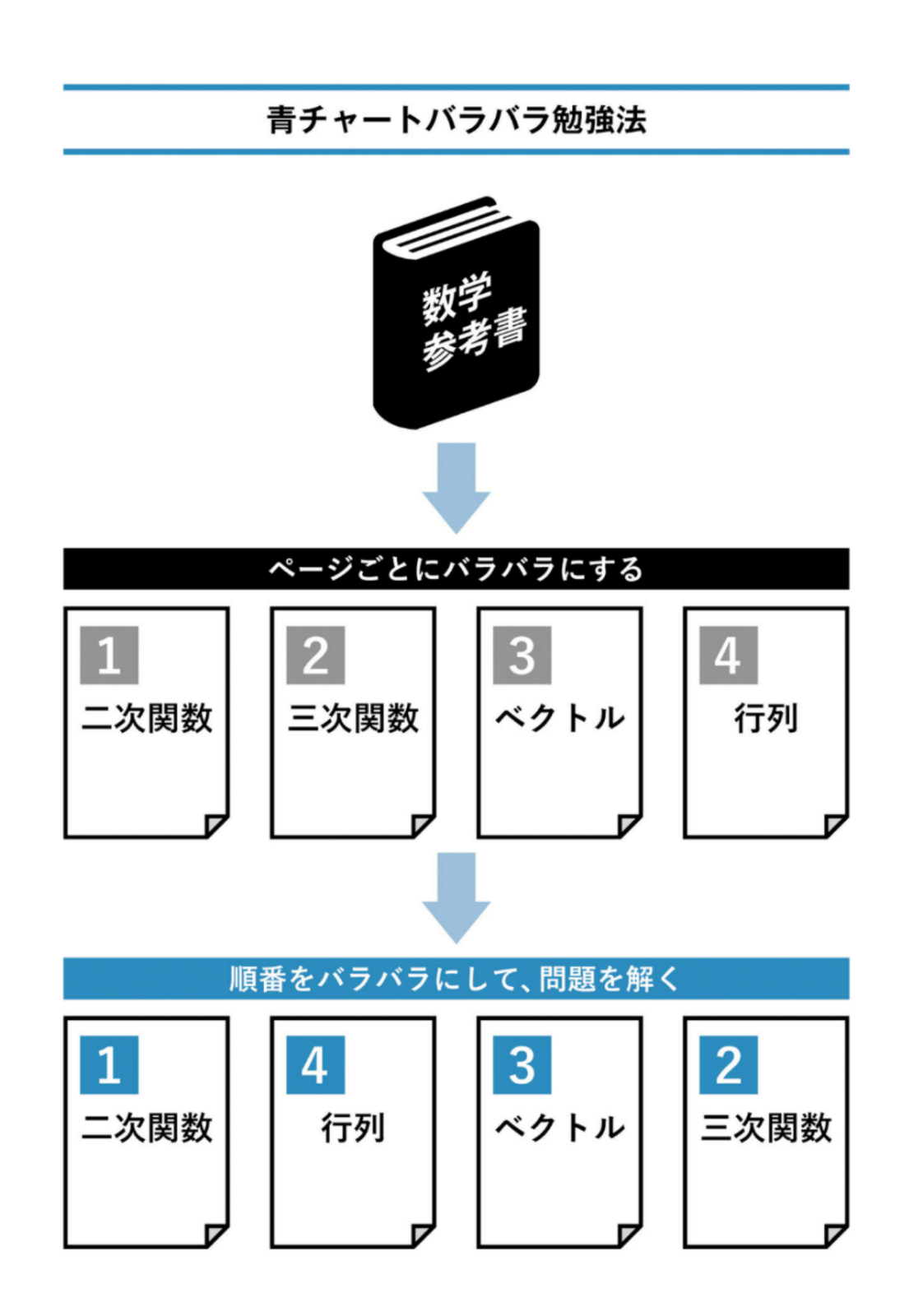

DaiGoさんはこの「インターリビング」をさらに発展させ、青チャートバラバラ勉強法を確立させたそうです。

このような勉強をすれば思考が凝り固まらず柔軟な発想ができると同時に、本番に近いかたちで勉強することができるため応用力と実践力を身に着けることが可能です。

以下の「インターリービング」のポイントを押さえて、学習効率を最大化させていきましょう。

- ジャンルは3つまでに絞る

- それぞれの時間は等分に割り振る

- ワンセッションごとに休憩を入れる

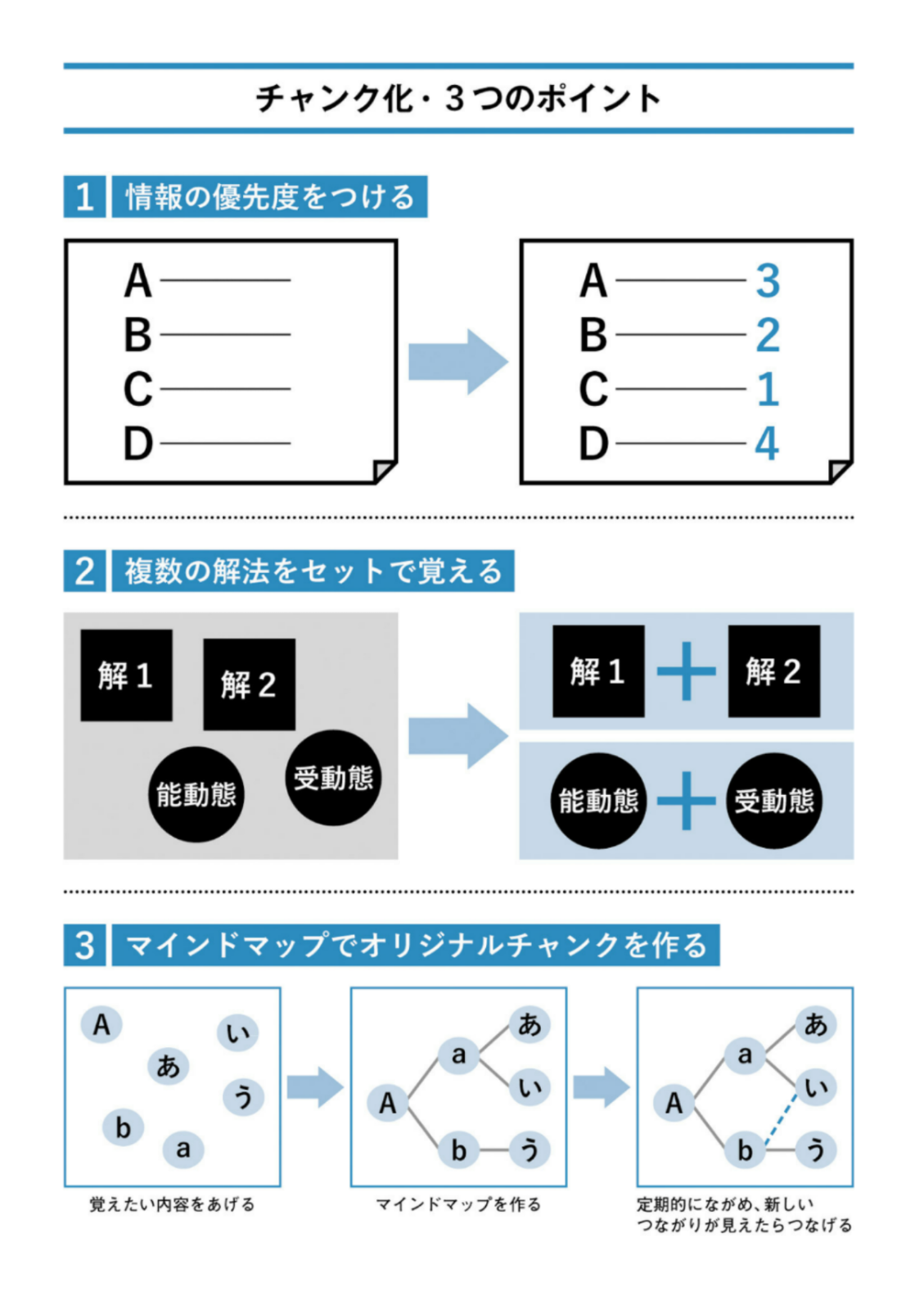

3.チャンク化

チャンク化とは「意味のあるかたまり」のこと。バラバラの情報を何らかの法則に基づいてグループにまとめ、頭に残りやすくした状態のことです。

「チャンク化」の最大のメリットは、論理展開が一瞬で理解できることです。

普通なら「A→B→C→D」の順に追って理解するところ、脳内で情報が圧縮されているおかげで、「A→D」のように一足飛びで正解にたどり着くことも可能です。

チャンク化には以下3つのポイントがあるので、これらを押さえて、何事もチャンク化することを心掛けていきましょう!

「再言語化」を使いこなす3つのテクニック

1.自己解説

自己解説とは、勉強で学んだ内容について「WHY」と「HOW」の質問を繰り返し、自問自答することです。

自己解説をマスターすれば、「答えをみればわかったような気になり、それ以上学ばなくても大丈夫と考えてしまう」ようなことは起きません。

以下3つのステップを踏んで実践していきましょう。

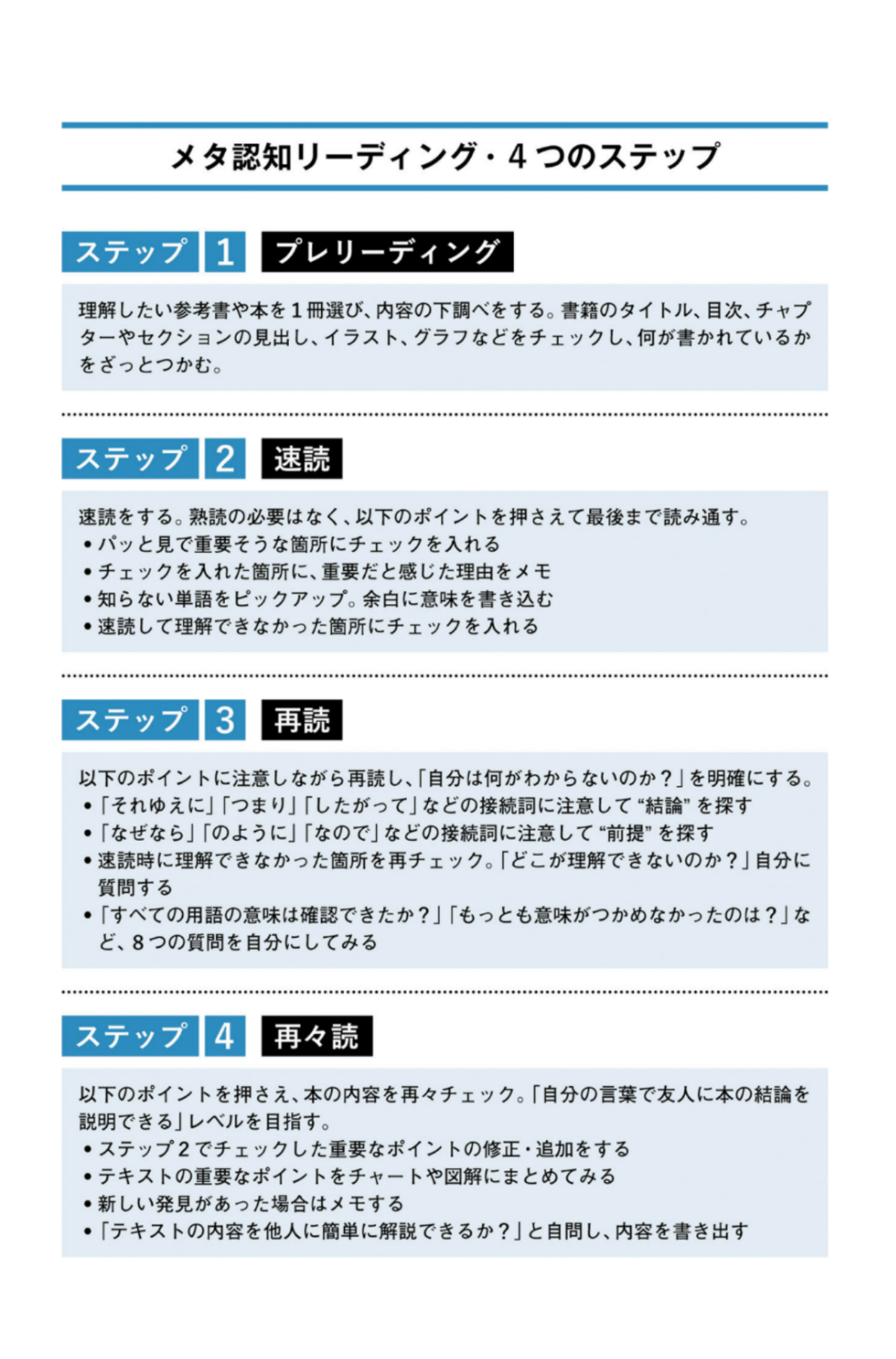

自己解説は復習用の技法ですが、あらゆる学習に適した技法として「メタ認知リーディング」を紹介します。

「メタ認知」とは、「思考についての思考」のことで、自分の考えや判断を客観的に判断するときに使う能力をさします。

この「メタ認知リーディング」実践すれば、効果的に理解力をアップすることができます。

勉強中にメタ認知を働かせるためには以下の4ステップで行いましょう。

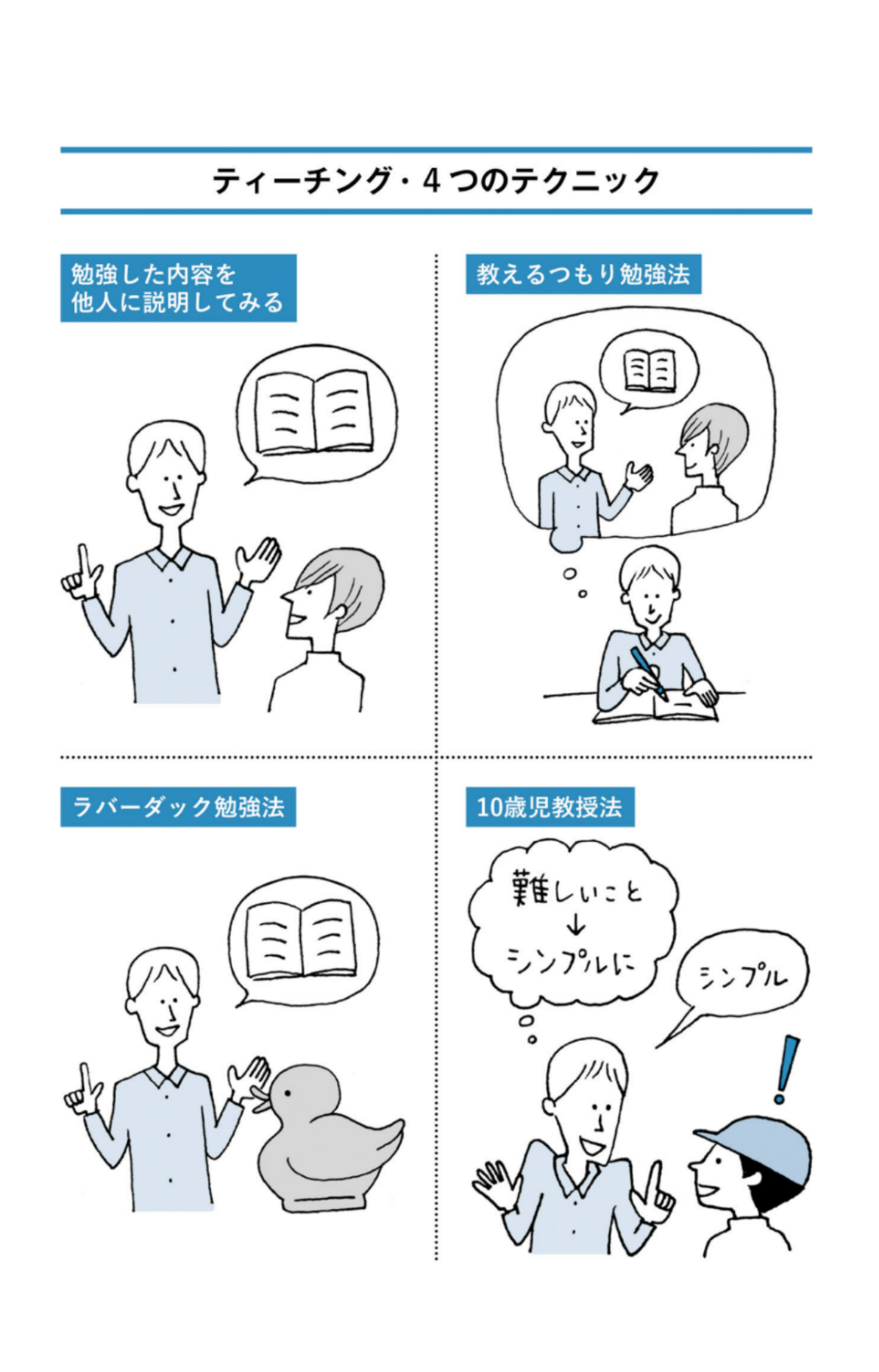

2.ティーチング・テクニック

「ティーチング・テクニック」とは、自分が勉強した内容を他人に説明する手法のことです。

他人にうまく説明するには、まず自分が内容を理解する必要がありますし、相手に正しく伝えねばならないプレッシャーもあるので勉強のモチベーションも高まります。

他の学生に教えるようと思いながら勉強したグループはそうでないグループを比べると、28%以上も記憶力が向上したそうです。

また人がいなくても、モノなどに話しかけるように説明しても効果があります。

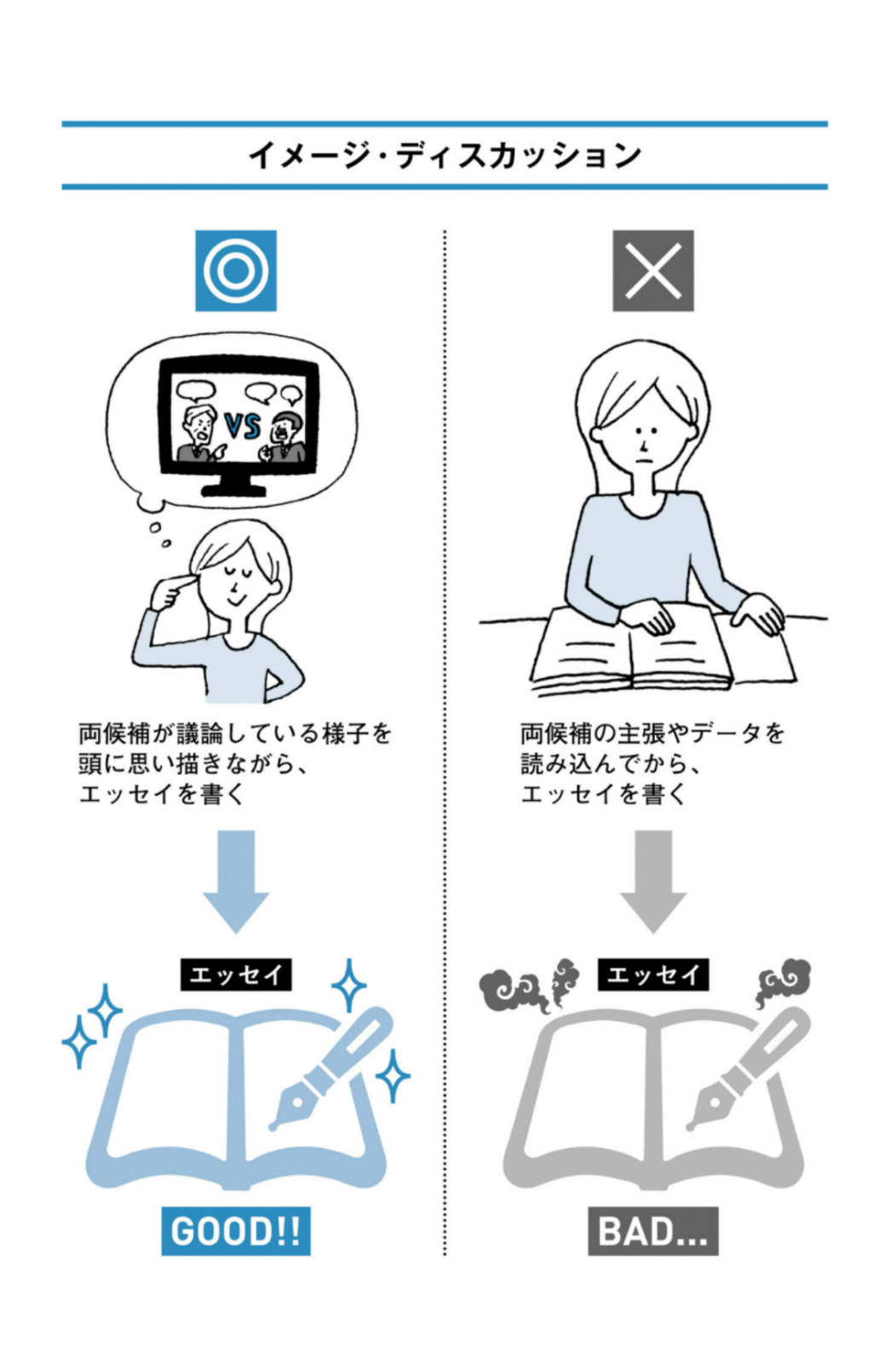

3.イメージング

「イメージング」とは何らかのシーンを頭に思い描いて学習を促進するテクニックです。

効果的な技法として、イメージ・ディスカッション、ソロモン・イメージングなどあります。

ここではイメージ・ディスカッションを紹介します。

上記の図のように架空の議論をイメージすると、問題を一歩引いたところから眺める感覚が生まれ、目の前の問題が良い意味で「他人ごと」になり、心に余裕ができたような状態になります。

3章 学習効果を高める勉強前の7つのテクニック

2章で「効率的な勉強法」について紹介しましたが、さらに学習の成果を高めるために満たすべき条件は「勉強前の準備」です。

ここでは、科学的に正しい勉強前の準備を7つ紹介していきます。

1.自己超越目標を持つ

自己超越目標とは、自分の身の丈を超えた大きな目的やゴールのことです。

「自己超越目標」について考えたグループはそうでないグループと比較して2倍も勉強時間が長くなったという実験結果も出ています。

これはモチベーションの質が向上することが要因だと考えられています。

目の前の目標ではなく5年後や10年後を見越した目標を立てましょう。

2.知っていることを書き出す

これは新しい知識を学ぶ前に是非やるべき準備になります。

- 「勉強の内容に関わりがありそうなことで、自分が知っている知識は何だろうか?」と考える

- 思いついた内容をすべて書き出す。

新しい情報を学ぶ前に、既に自分の頭の中にある知識を思い出してからの方が、新しい情報を理解しやすくなり、記憶への定着率も高まります。

3.好奇心を刺激する

自分が興味あるものは、意識せずとも記憶できる経験がみなさんもあると思います。

そこで、普段の勉強でも意図的に好奇心を刺激することができたら記憶力は飛躍的にアップしていきます。

歴史上の人物を覚えるのは大変ですが、ちょっと笑える雑学などを交えてみると記憶力がグッとアップします。

例えば、「初代総理大臣の伊藤博文は女遊びが大好きで破産してしまい、家がなくなったので首相官邸ができた」

とかなり頭に残ると思います。

4.音楽を正しく使う

勉強中のBGMはどんなに好きな曲や心地よいテンポであっても、脳の働きは下がってしまうことが実験で明らかになっています。

そこで勉強中ではなく、「勉強前の10分前までは聴く→音楽を止めて勉強→休憩中に聴く」

以上のようなループをつくれば気分転換もでき集中力がアップするはずです。

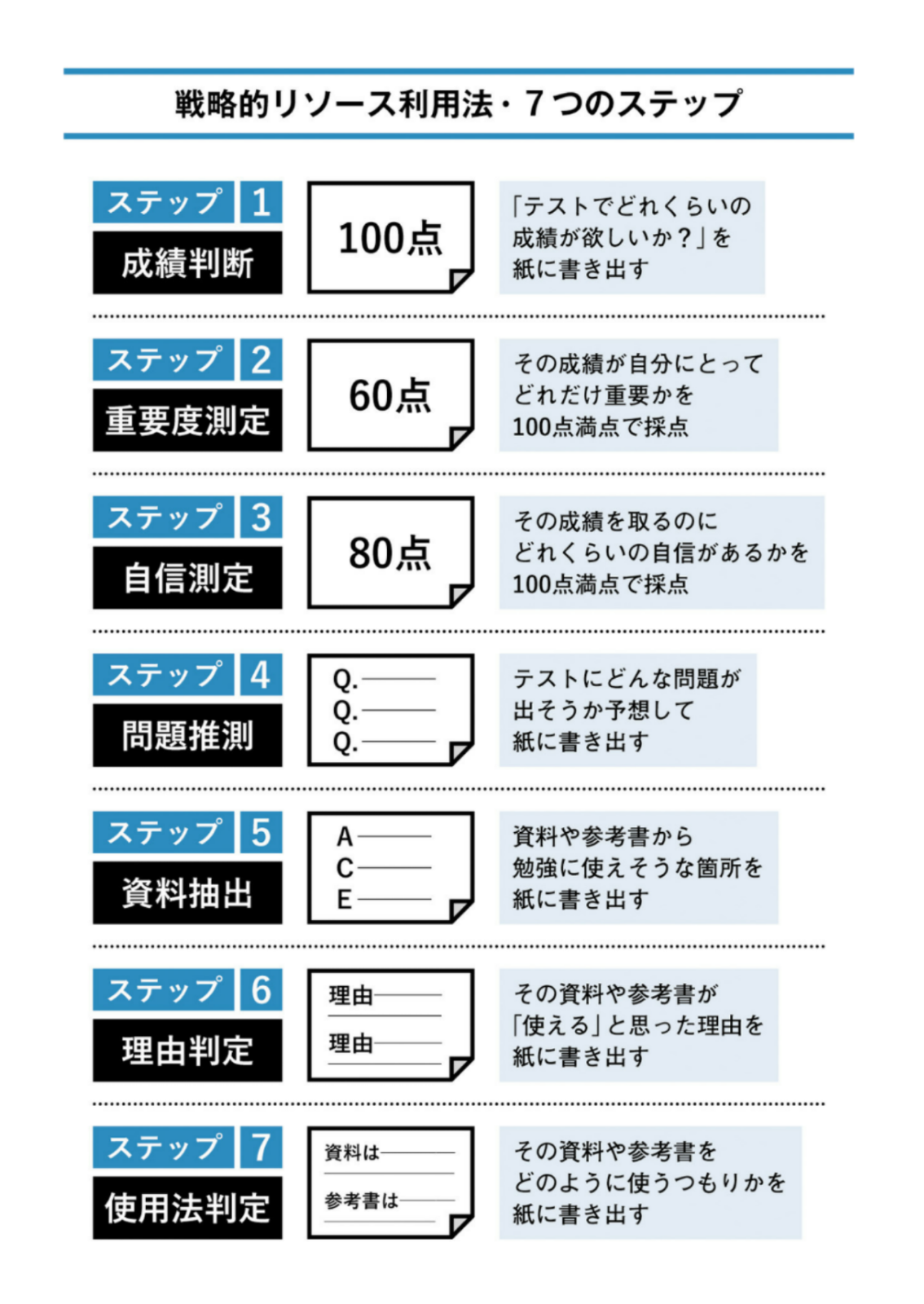

5.戦略的リソース利用法

「戦略的リソース利用法」はかなり重要度が高いので、必ず押さえておくべきポイントです。

まず、ここでいいう「リソース」とは以下のようなものになります。

- 学生の場合…教科書、参考書、学習サイト、教師、勉強ができる友人

- 社会人の場合…資料、データ、上司、人脈、ビジネス書

「戦略的リソース」とは、上記のような問題を解決するのに役立ちそうなリソースのどれを使うかよく考え、前もって取り組み方を決めておくということです。

この利用方法について7つのステップで行います。

「戦略的リソース利用法」は、上記のような手順を踏むことで、ビジネスにも応用が可能です。

6.自然の力で集中力を倍にする

普段よりも、自然が豊かな場所で勉強するとなんと、集中力が2倍になるという実験結果があります。

植物が多い公園で勉強したり観葉植物を家に置くなどのことをすれば集中力は高まります。

また作業スペースはなるべく広くするのが望ましいです。

7.ピアプレッシャーでやる気をだす

「ピアプレッシャ」ーとは仲間からの圧力のことです。

上司が残業しているからなかなか帰れなかったり、周りと違う意見なので反対意見を言いにくいなど、ネガティブな印象があるのですが、これを勉強に活用すると非常に効果があります。

周囲に流されやすい人ほど効果テキメンです。

例えば、「熱心に勉強している人が多い場所に行く」ことです。

自宅で勉強するよりも、図書館やレポートに取り組む大学生が集うカフェなどモチベーションが高い人で混み合う場所を選べば、自然と集中力が高まっていきます。

また、「勉強ができる友人を増やす」こともおススメです。

心理学の世界では、「人間の生産性は仲間の影響を強く受けやすい」という事実が知られています。

周囲にそういう人がいなければ、オンラインサロンなどに入り自分から進んで勉強できる人の輪に飛び込んでいきましょう。

まとめ

今回、第1章から第3章の本書の一番核となる部分をまとめてみました。

第4章では「記憶の残り方が変わる!勉強後5つのテクニック」

第5章では「上級者向けとして勉強の効果をさらに高める7つの学習習慣」

第6章では「地頭を良くする科学的トレーニング」

と最短で最大の効果を上げるための勉強法がたくさん紹介されているので、気になった人は是非本書を取って読んでみることをおススメします!

本書は、第1章、2章部分が重要な箇所となっていますので、何度も繰り返してみることでテクニックを身に着け、自分の勉強スタイルを確立していきましょう!

ではまた!